視力回復法・無料体験会に参加して、超音波治療器「アイパワー」による「視力回復テスト」を試してみませんか。10~20分試すことであなたの視力回復見込みがわかります。

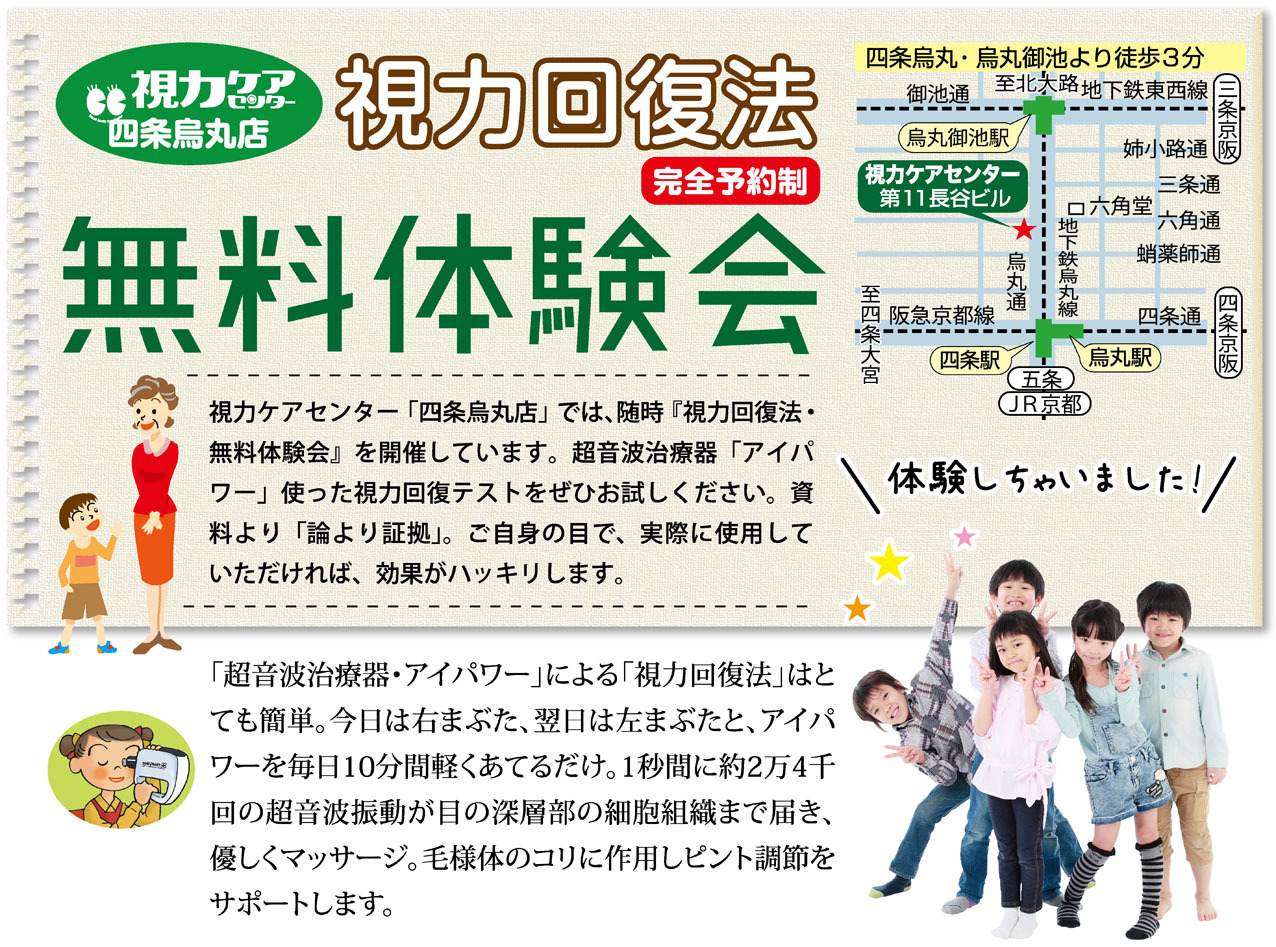

視力ケアセンターでは、全国各地で会場を借りて随時、無料体験会を開催しています。また、京都市・四条烏丸店では、「無料体験」の日を設けており、ご来店いただければ「視力回復テスト」をご体験できます。完全予約制です。

無料体験会では「視力回復テスト」により、

その場で回復の見込があるかどうかを体感していただけます。

最初はアンケート用紙に記入。「メガネを使ってますか?」「いつから視力が落ちてきましたか?」などの簡単な質問です。

視力検査表で、超音波治療器「アイパワー」を使用する前の視力を測定します。両眼視力、右目視力、左目視力を測定します。

超音波治療器「アイパワー」を10分間使用します。楽に使ってくださいね。

再度、視力を測定します。早い方はたった1回の使用だけで効果を実感できます。

お子さんが視力検査で0.7といわれたら、

一刻も早く近視を進ませないための対策をとりましょう!

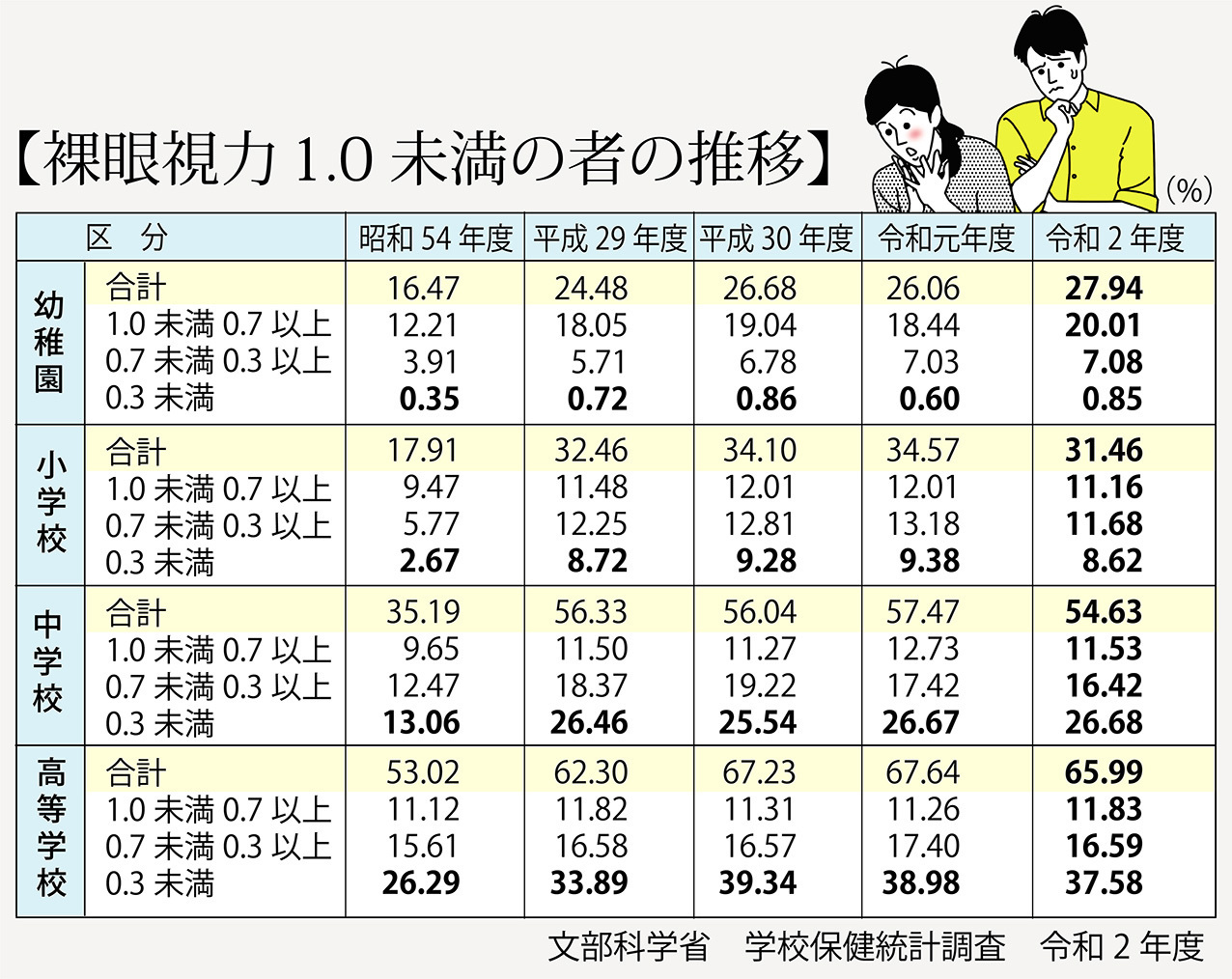

近視のエビデンス(科学的根拠)として確立されていることに、小学生から高校までの間にもっとも急激に近視が進行する、ということが知られています。

実際、2020年度(令和2年)の文部科学省の調査では、幼稚園、小学校、中学校 、高等学校と学年が上がるごとに近視は増え、怖いことに、高校生では視力0.7未満の割合は54%。高校生が10人いると5人強は、運転免許を取得するに「眼鏡等」が必要になるのです。

きちんとしたデータはありませんが、大人になってからも近視が進む人は確実に増えています。現代は、パソコンがなければ仕事がままならなず、スマホは1人1台といっていいほど普及。私たちは日々、目を酷使している状況です。日本人全体の視力0.7未満の近視率は、高校生レベルの54%から考えると70%を超えることは確実ではないでしょうか。

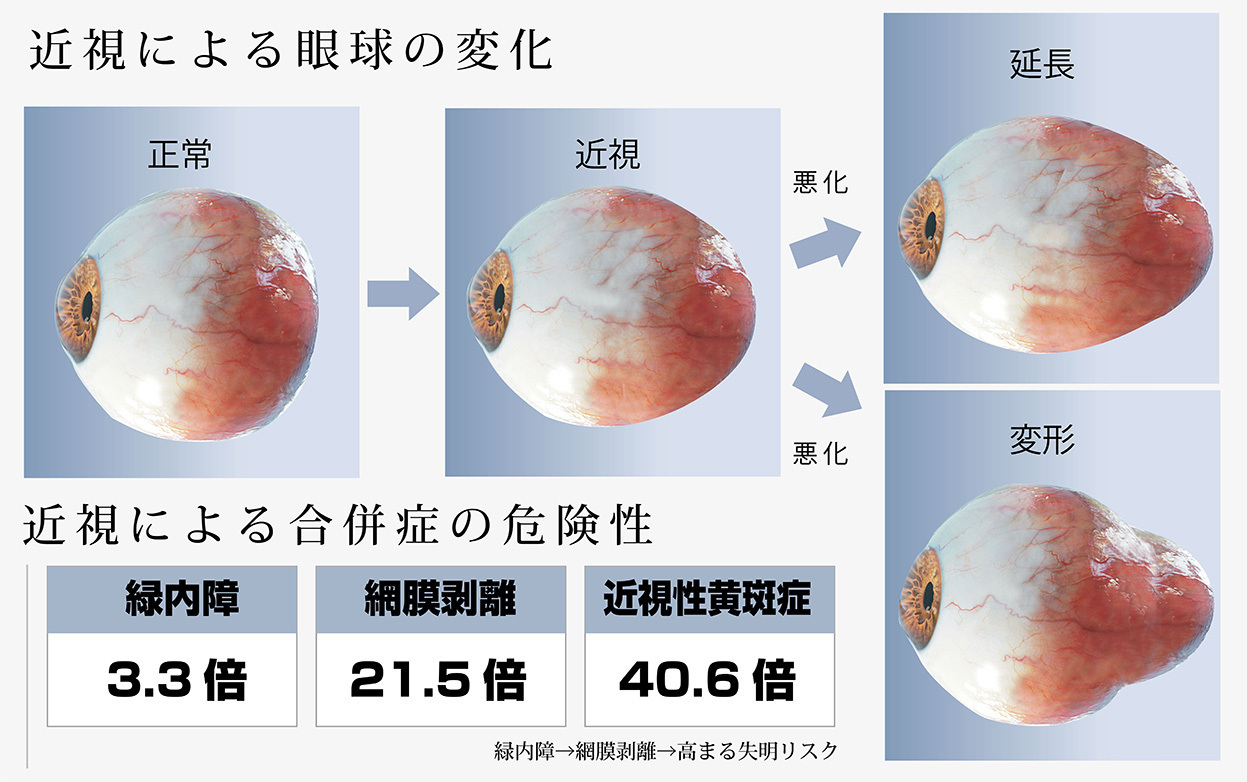

強度近視は失明につながることを知っていましたか!

「あなたは自分の近視の度数を知っていますか?」

「強度近視が失明の原因になることを知っていますか?」

と、質問されたらあなたはどう答えますか?

バイエル薬品株式会社(本社:大阪市)と参天製薬株式会社(本社:大阪市)は、2014 年 11 月、近視用のメガネやコンタクトレンズを使用している 1,000 名を対象に意識調査を実施しています。

調査の結果、自分の近視の度数を把握していない人が 70%以上でした。また、近視の人でも「強度近視」という言葉を聞いたことがある人はわずか29.3%。強度近視が失明の原因になることは、90.2%が「知らない」と回答しました。

では、強度近視とはどれくらいをいうのでしょうか?

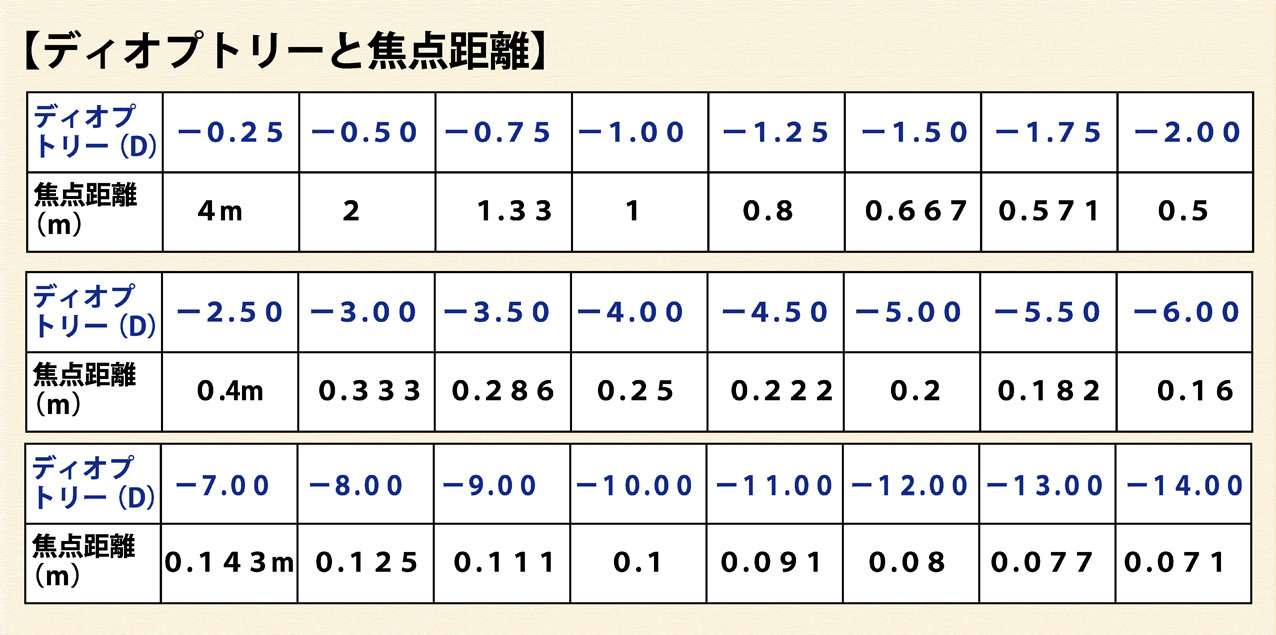

視力は一般的にランドルド環(Cのマーク)を見て、どのレベルの小さなランドルド環を区別できるかという形で判定します。 しかし、本当に正しい視力の数値は『ディオプトリー(D)』という値で表され、この値によって近視の度合い(軽度近視、中等度近視、強度近視)を判断します。 ディオプトリーとは屈折度数のことで以下の式で算出されます。

【屈折度数(D)=1÷焦点距離(m)】

近視の場合、凹レンズで矯正されます。その凹レンズはマイナスのため、近視の度数表示は「マイナスD」で表します。正視の場合は±0、遠視ではプラスの値となります。日本では、マイナス3D未満を軽度近視、マイナス3D以上~マイナス6D未満を中等度近視、マイナス6D以上を強度近視とすることが多いようです。また、マイナス8Dを超えた強度近視が原因で、目の障害や失明に至ることを病的近視と呼びます。

度数がマイナス 8D(ディオプター)を超える “病的近視”になると、近視性脈絡膜新生血管などさまざまな近視性疾患を引き起こし、治療しないまま放置した場合、高度な視力障害や失明に至る可能性もあるのです。 近視が1D進むごとに緑内障や網膜剥離、白内障などのリスクは高まるという報告も出ています。

近視の度が進むほど、目の障害や失明に至る危険度が増すことになる。

超音波治療器を試してみませんか?

「近視になってもメガネやコンタクトで矯正すればいいじゃないか」という意識では、近視は増える一方ですし、度も進みます。実際、メガネをかけている人はそうでない人より近視が進む、という疫学データもあるのです。

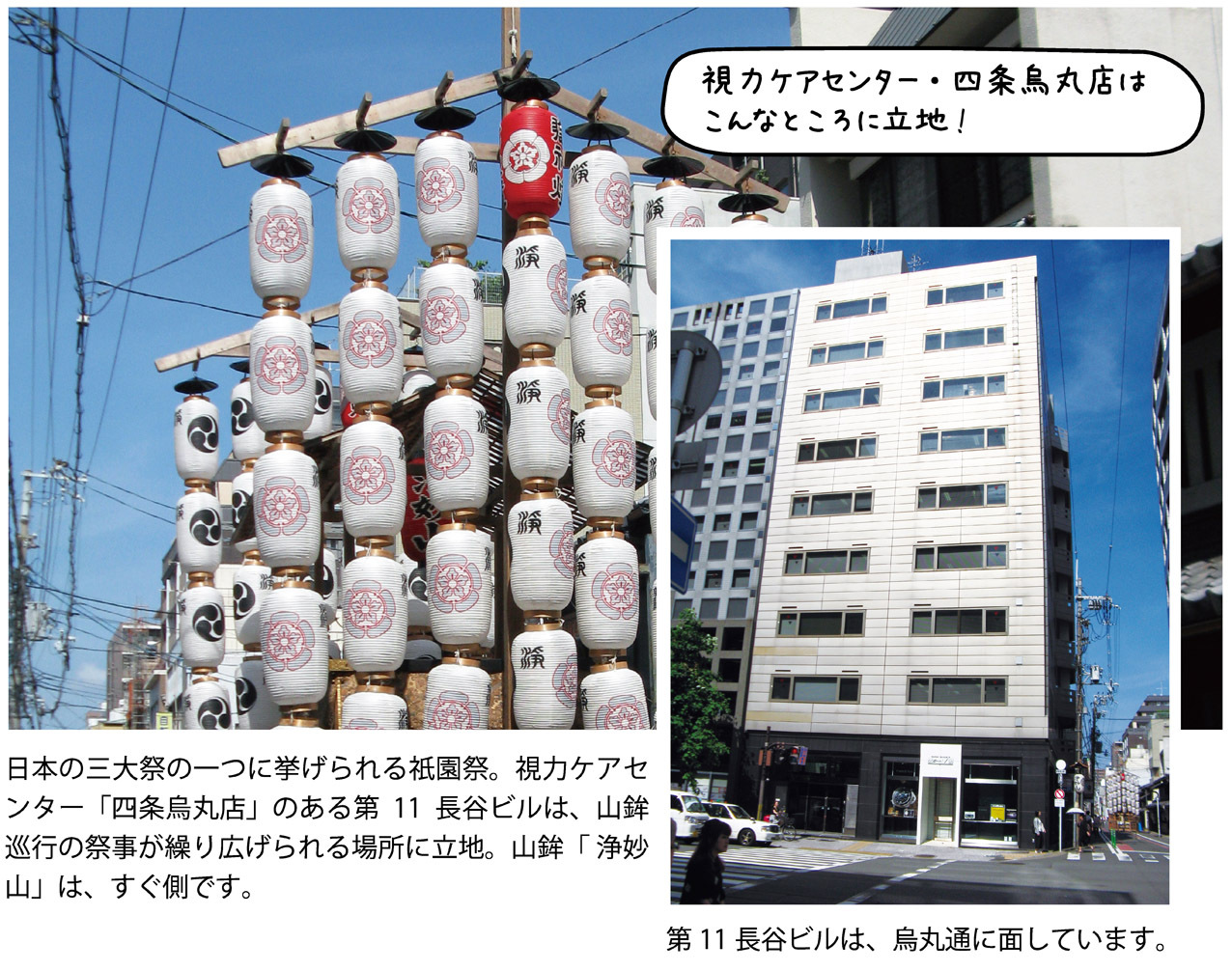

近視は子どものうちから防がないと、その後大人になっても近視が止まらず、最悪失明する可能性もあります。 お子さんが視力検査で0.7といわれたら、超音波治療器を試してみませんか。「四条烏丸店」では毎月、無料体験会を開催しています。ぜひ、一度ご来店ください。完全予約制ですので、まずは電話かメールでお問い合わせください。

超音波治療器とは? 眼科用超音波治療器の開発の歴史を紹介しながら、その特徴を詳しく紹介しています。YouTubeの「視力回復Jinチャンネル」をご覧ください。

ゲームやパソコンで視力低下が進むお子様には球技がオススメ。遠くを見たり、近くを見たり、眼の運動をスポーツとして日常的に取り入れることができます。

視力ケアセンターの京都・四条烏丸店では、随時『視力回復法・無料体験会』を開催しています。超音波治療器「アイパワー」を使った視力回復テストをぜひお試しください。資料より「論より証拠」。ご自身の目で、実際に試していただければ、効果がハッキリします。

完全予約制ですので、電話確認の上ご来店ください。